住宅街に佇む、昭和レトロな一軒家

多摩地域の一般的な住まいのイメージとはどのようなものか…、仕事柄そのようなことをよく考える。建築は気候風土による地域性が出るので、多摩に現存する古き良き建物を紹介するこのコラムを通して何か多摩地域の特徴が見えてくると思われたが、なかなか難しい。今まで戦前の建物を中心に追ってきたが、そのような区切りでは見落としていた部分があるように感じたので、少し視野を広げたいと感じている。

今回ご紹介するのは戦後の建物だ。南武線矢野口駅から徒歩八分の多摩川沿いにある二階建ての木造家屋である。2104年から鈴木ともみさんと萌さん親子が古民家カフェ「いな暮らし」として活用している建物で、「みんなが集う場」、「暮らしの場」をテーマに、カフェを中心とした様々な活動を展開している。

「いな暮らし」の街区は多摩川沿いの砂礫地だったところを日立製作所が取得し、造成・分譲した土地で、昭和36(1961)年に撮影された国土地理院の航空写真に既にこの建物を確認することができる。その後、街区の住宅の大半は建て替わり、「いな暮らし」は分譲時の様子を伝える貴重な存在となっている。

多摩地域では鉄道の開通、そして関東大震災による都心の被災が郊外への移住を後押しし、大正時代から中流層(給与取得者)向けの宅地開発が本格化した。戦後、朝鮮戦争により特需が発生し、鉄道沿線に大小の住宅地が多く分譲された。日立製作所の開発はそのような高度経済成長期の流れにあったと言える。当時の分譲地は駅にも近く、土地の区画も大きく「庭付き一戸建て」の良好な環境が用意されていた。

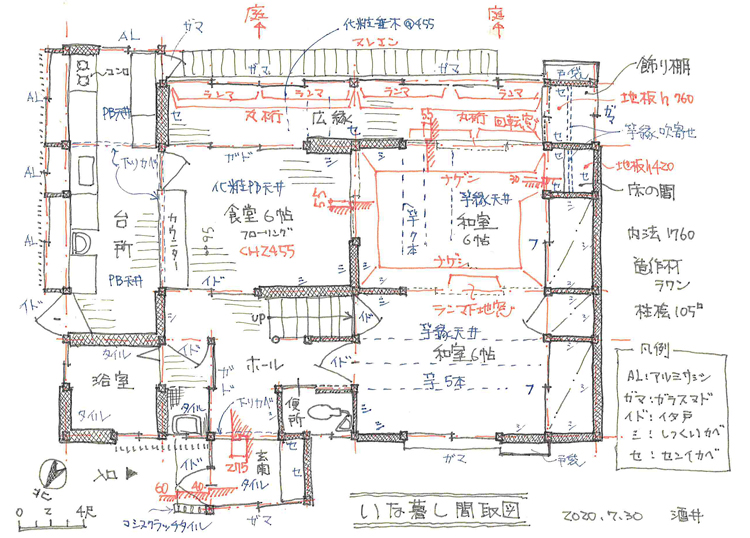

上の間取りを見てもらいたい。広縁に面して和室が二間並ぶ「続き間」を持つ間取である。本誌の177号で紹介した「百才」も続き間と広縁のある日本家屋で、昭和33(1958)年に建てられた「中廊下型住宅」(中流層住宅の典型一つと言われている)だった。「いな暮らし」も「中廊下型住宅」と呼べるかというと少し違う。共に専用住宅として建てられ、築年代も近いが、「百才」は近世から戦前の流れにある住宅なのに対し、「いな暮らし」は広縁と続き間を持ちながらも、戦後の新しい住宅となっているのだ。

では何が変わったのだろうか。まず玄関が変わった。中廊下型住宅であれば、広縁に面した続き間は客間を兼ねるので、普段は家族で利用していても、客間としての独立性を確保するために、玄関から広縁を通って直接行けるようにするだろう。この敷地であれば庭に対して広縁と並んだ台所部分に玄関を設けるのが一般的だ。ところが、「いな暮らし」の玄関は南側の広縁とは離れた、水廻り奥の北側(それこそ戦前であれば勝手口がきてもおかしくない場所)につくっているのである。それでも玄関自体は意匠的には凝っていて、玄関扉に洋風の木製框ドア、スクラッチタイルや装飾ガラス、縦格子がデザインされ、モダンな玄関となっている。玄関を入るとホールがあり、水廻り、食堂、階段、続き間と機能的に各部屋に繋がったスペースとなっている。最小限の広さの中で、使い勝手を重視した、家族のための玄関と言える。

次に台所だが、南東角という家の中で最も気持ちのよい場所にあり、家事労働を快適にこなせるように工夫した配置としている。台所に隣接して食堂があり、食堂が広縁に面した配置なので、六帖の広さでもかなり広く感じる。この配置を可能にしたのが、続き間に対する考え方の変化にある。接客を重視した場合は広縁に平行して配置するところを、広縁に対して縦に繋げたことで、明るく開放的な食堂が誕生した。

縁側から続き間を見る 広縁と和室が一体としてデザインされている

続き間では、長押が廻るのは広縁側の六帖間だけで、接客間として小さな床の間も設えてある。広縁の和室側には飾り棚があり、天井を床の間と同じ竿縁天井の吹寄せにした丁寧な造りになっている。広縁の飾り棚を脇床とみなし、接客空間の延長として設えたと思われる。一方、続き間の北側の六帖間は部屋としては隣接しているものの、玄関ホールへの出入口があるので、この和室は来客時には客間への通路となっていたと考えられる。そのため来客時の続き間としての独立性は低く、冠婚葬祭に使うには無理があったと思われる。接客用の和室と家族用の和室が併設された間取りと言え、戦前の「続き間」とは用途が変わってきている。

日本家屋は接客空間を良好な南側に配置した封建的な間取りから、家族利用の部屋を南側に増やしていった家族本位な家へと変遷し、そして現在の家族主体の住宅となった。「いな暮らし」は現在の住宅と同じ家族主体な家と言えるが、広縁があること、基本的な部屋を畳中心に建てていることから、昭和30年代という時代性を感じ取ることができる。

食堂から続き間を見る(広縁に1間幅の壁があるのが特徴)

間取りだけでなく、家の構造にも変化が見られる。戦前の造りでは続き間と広縁を設けた場合は、和室の縁側方向は柱間全てに障子を設置することが多いが、「いな暮らし」では広縁の中央に、幅一間の壁を設けている。これは耐力壁を意識した新しい時代の家の造り方である。昭和34(1959)年に建築基準法の改正があり、2階建ての1階では、以前の五割も壁を増やすように改正されたのである。耐力壁規定の見直しにより、開放的な広縁と和室の関係を作るのが難しくなったとも言える。建築基準法はその後度々改正され、伝統的な木造住宅を建てるハードルも高くなるという矛盾を抱えている。この件に関しては、話が長くなるのでまた改めてお伝えしたい。

「いな暮らし」で見ることができる特徴的な仕上げがあるのでお伝えしたい。床の間や広縁の「繊維壁」と呼ばれる左官材や建具の枠材に使われている「ラワン」材だ。これらの材料は戦前はあまり使われず、そして平成時代以降もほとんど使われなくなった。つまりこの時代ならではの仕上げである。また、壁下地には土壁が塗られていたが、土壁が当り前ではなくなるのは高度経済成長期が終わる1970年頃と言われている。この頃から建築の造り方が変化し、左官のような湿式工事から石膏ボードを使った乾式工事へ移行した。その後は多くの工種が規格化、ユニット化され、現在の住宅業界が形成されたのである。

2階の和室と洋間 この家を建てたのは録音技師として活躍した大谷巌氏、現在でも表札に名前が掲げられている

本誌125号や176号で「近代和風住宅」を紹介したが、これは戦前に最高峰に達したと言われる職人の技術をふんだんに取り入れた上流層の邸宅のことを言う。その後、都市部の人口の増加に伴い中流層の住宅が多く建てられたが、高度な技術をもった職人達の影響を受けて、木造建築の技術全体が底上げされた。時代の流れは、接客から家族使用に変化しながらも高度経済成長期までは、職人の手仕事を主体にした家づくりが行われていた。木造住宅ではこの1970年前後に一つの時代の区切りがあったと考えられる。当時の住宅から伝わってくる安心感は、確かな技術に裏付された手仕事を主体にした時代の産物であろう。

個人的には「広縁のある庭付き一戸建て住宅」を多摩地域の住宅のイメージと言いたいところだが、これも既に昔の話になりつつある。多摩地域の住まい、そして街並みをこれからも見守っていきたい。

■参考文献

・耐震木造技術の近現代史/西澤英和/学芸出版社/2018年

・図説 近代日本住宅史/鹿島出版会/2008年

・住まいを読む/鈴木成文/建築資料研究社/1999年