今回紹介する建物は杉並区の洋室付き和風住宅です。「多摩のあゆみ」なのに杉並区?と思われる読者もいると思いますが、東京がまだ東京市だった頃は、中野区や杉並区は豊多摩郡と呼ばれており、東京の郊外として位置付けられていました。首都東京への人や物の集中、そして関東大震災からの復興を経て、都心の人口は急激に増えました。山の手の外側に隣接する地域も鉄道沿線から住宅街が広がり、昭和7(1932)年には東京市に編入されました。その後、昭和22(1947)年に現在の行政区である23区に統合されたのです。そのような訳で、今回は都区内に取込まれた多摩の洋風住宅をご紹介します。

この建物(以下S邸)との出会いは、古家を直せないかとの相談から始まりました。検討の結果建て替えることになりましたが、建物を拝見すると、建築当初から基本的な間取りや設えがほとんど改修されていない上質な住宅であることがわかりました。このまま解体してしまうのは忍びないとの想いから、このコラムで記録させて頂くことにしました。S邸を訪れるまでは、普通に古いお宅と思っていましたが、建物の外観を見ると南側(外観写真の左側)の屋根が主屋とは独立して架けられていました。このように屋根に谷を設けることは、雨仕舞の欠点になるので、よほどの理由がなければ行うことはありません。さらに南側の屋根を観察すると、破風板には棟飾りや洋風の換気ガラリがあることに気が付きました。ここは独立した洋室ではないだろうか……。お宅の中に入ると期待通り、玄関の左側には寄木の床に腰板張と漆喰による洋室がありました。他の間取りは純和風なので、洋室を独立した応接室として造った、洋室付き和風住宅だったのです。

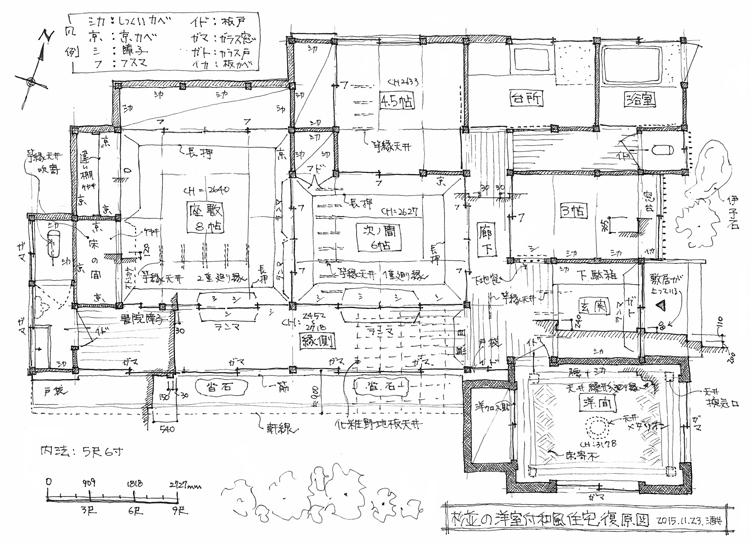

この住宅にSさんの家族が住み始めたのは、昭和49(1974)年のことです。平屋を購入し、二階建てに増築しましたが、元の平屋部分はいつ建てられたのかは定かではありません。増築前の間取り図が残っていたので、現在の間取りと比較してみました。水廻りと二階に上がる階段を改修したこと以外は大きな間取りの変更もなく、基本的な構成は平屋だった時代と変わりありませんでした。また柱などのに残る改修の痕跡も調べましたが、目立った埋木の跡もなかったので、平屋の間取りが建築時の間取りと考えられました。建築時を絞り込む手がかりとして、昔の航空写真を国土地理院のデータベースから閲覧することができます。調べてみると、陸軍の撮影した昭和11(1936)年の写真にこの家と思われる建物が映っていました。この近辺は戦災にも遭っていないので、当時の建物が現在に残っていると推測できます。

建物の間取りは、玄関の左側に洋間(応接室)、右側に三帖(女中部屋)があり、玄関から東西軸の縁側と東西軸の廊下が続きます。縁側には八帖の座敷、六帖の次ノ間が面し、廊下には次の間と四帖半の茶ノ間が面しています。台所、浴室、トイレの水廻りは女中部屋の北側にまとめて配置されています。

明治以降、人々の生活は大きく変わりましたが、大正時代になると和と洋の二重生活を改善すべく、住宅改良運動が活発に展開されました。その大枠は、①来客を中心とした間取りから、家族団欒の間取りへの改善(接客本位から家族本位へ、プライバシーの確保)②起居様式の洋風化(ユカ座からイス座へ)、③照明や水廻りの改善(合理的で機能な生活)などが挙げられました。そして、大正11(1922)年には平和記念東京博覧会においてこれからの住まいの実物展示(文化村)が行なわれ、当時の中流階級(官僚や高級社員、技術者等の高等教育を受けた人々で、経済的にはそれほど豊かではないが、文化水準が高く、近代の生活にふさわしい住宅を求める層)の住まいとして、一つの方向付けが行なわれました。

このような視点で改めてS邸を見ると、八帖、六帖、四帖半は配置としては続き間になっていますが、隣接する部屋を通らなくても直接出入りできる間取りとなっています。続き間の良さを残しながらも、廊下を適切に配置することで、個々の部屋の独立性も確保しています。また、応接室と女中部屋は続き間と廊下を介して独立した配置になっていることから、家族と来客、さらに女中に対してもプライバシーが確保されており、現在にも通用する新しい時代の間取りと言えます。起居様式に関しては洋風化されていませんでした。玄関もドアではなく引き違いのガラス戸(敷土台を跨ぐ出入口となっており、純和式な玄関と言えます)で、応接間以外の部屋は全て畳敷きの和室となっており、従来通りのユカ座の生活空間となっています。また洋間はイス座の部屋として造られていますが、畳を敷いていた痕跡があり、唯一の洋間もユカ座の部屋として使ってたいことがわかりました。

イス座が受け入れられにくい理由の一つとして、冬の寒さがありました。和服でイスに座ると足元が冷えてしまったのです。本来であれば洋間は暖炉等の暖房とセットで設えるべき空間ですが、中流階級の住宅では高価な暖房設備まで一緒に整える事は難しかったようです。結果として洋室は夏に暑く、冬は寒い場所となっていました。一方、和室は畳が断熱材の役割を果たし、さらに縁側や押入が外部との緩衝帯として機能するので、障子や襖を閉めれば暖かく過ごすことができました。現在の快適さとは異なりますが、夏を旨に造られている日本の家屋でも、冬は部屋を仕切ることで、寒さを凌ぐ工夫があったと言えます。

今和次郎の「考現学」の中に大正15(1926)年の阿佐ヶ谷駅付近の住宅観察記録が載っています。588戸の住宅を日本式、文化式(平和記念東京博覧会に展示された文化住宅に類する洋風住宅)、和洋併置式(和風住宅に独立した洋室が付属した住宅)の三つに分類したところ、日本式が75%、文化式が20%そして和洋併置式が5%あったと記しています。阿佐ヶ谷駅は博覧会と同じ年の大正11(1922)年に開業しているので、正に博覧会の影響がどように反映されたのかを知る良い事例です。博覧会からわずか4年で、少なくとも四棟に一棟は洋風要素を取り入れた住宅が建てられていたことになるので驚きです。S邸は駅前ではありませんが阿佐ヶ谷駅にも行けるので、同じような状況下で駅前よりも少し遅れて建てられたと考えられます。S邸の分類は和洋併置式になりますが、この時代にあえて和洋併置式を建てているところが興味深いところです。家族のことを大切にし、和の生活を好みつつも、立場上洋室の応接間もつくる必要のあった、そんな建て主が想像できました。

【参考文献】

■『間取りで楽しむ住宅読本』内田青蔵/光文社新書/平成17年

■『しきりの文化論』柏木博/講談社現代新書/平成16年

■『考現学入門』今和次郎/ちくま文庫/昭和62年

■『日本の住文化再考』鈴木紀慶/鹿島出版会/平成25年