東村山駅から近く、府中街道沿いにある天王森不動尊の参道に佇む日本家屋が今回紹介する建物だ。府中街道側の木造モルタル二階建ての建物(離れ)とこの日本家屋(母屋)の築年数を合わせると100年となることからこの二棟の家屋と庭を含む一帯の場所は「百才(ももとせ)」とネーミングされている。

東村山駅から近く、府中街道沿いにある天王森不動尊の参道に佇む日本家屋が今回紹介する建物だ。府中街道側の木造モルタル二階建ての建物(離れ)とこの日本家屋(母屋)の築年数を合わせると100年となることからこの二棟の家屋と庭を含む一帯の場所は「百才(ももとせ)」とネーミングされている。

百才は「縁ひらく庭」をコンセプトに空き家だった二棟を、家主である川島昭二氏と地元の工務店大黒屋が知恵を絞り、地域を巻き込んだプロジェクトチームを発足させて、コミュニティスペース・アトリエ・カフェスタンドの入居する文化複合施設として2019年に再生された。「百才」のコーディネート等はアトリエはな緒が担当し、母屋は店子で改装の世話役を担った編集デザイン会社・ハチコク社が運営している。

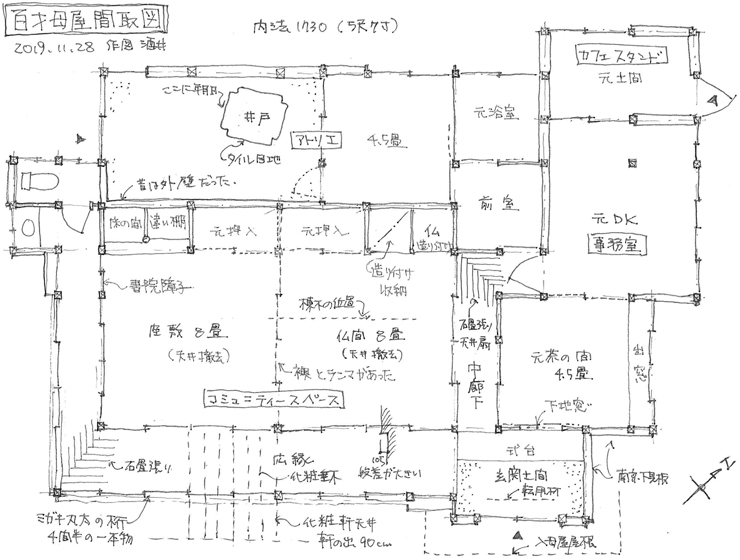

この日本家屋は、昭和33年に川島氏の父によって建てられた純和風の住宅だ。建築当初の建物は桁行七間×梁間四間の平屋建てで、その後、増改築を行い現在の間取りになった。外観は、上屋が桟瓦葺きで、棟の熨斗瓦に輪違い文様が見られる上品な屋根となっている。広縁部分の下屋は鋼板の瓦棒葺きだが、当初は銅板の平葺きだったと思われる。玄関は主屋と別棟とした入母屋屋根の構えで、簡略化されているが式台玄関と言え、この建物が町家や農家でなく、武家屋敷の流れをくむ住宅であると言える。

この日本家屋は、昭和33年に川島氏の父によって建てられた純和風の住宅だ。建築当初の建物は桁行七間×梁間四間の平屋建てで、その後、増改築を行い現在の間取りになった。外観は、上屋が桟瓦葺きで、棟の熨斗瓦に輪違い文様が見られる上品な屋根となっている。広縁部分の下屋は鋼板の瓦棒葺きだが、当初は銅板の平葺きだったと思われる。玄関は主屋と別棟とした入母屋屋根の構えで、簡略化されているが式台玄関と言え、この建物が町家や農家でなく、武家屋敷の流れをくむ住宅であると言える。

内部は玄関を入って中廊下があり、その左側に八畳間が2部屋並んだ「続き間」、そして右側には茶の間と台所が配置されている。「続き間」は仏間と座敷で構成され、その外側に広縁が周る。家の中で長押の付く部屋は続き間と広縁だけで、この部分が接客空間として造られたことがわかる。一方仏間と座敷には押入があることから設計段階から生活の場としての機能も担っていたと推測できる。日当たりのよい南東側に家族のスペースを見込んでいることから、家族本位の考え方を取り入れた近代的な間取りとなっている。

右上下:井戸、左上:玄関土間の下地窓、左下:中廊下の縁甲板(石畳張り)

建築当時に使われている素材は木と土と漆喰が主な材料で、近世から続く建築技術の延長に建てられていることがわかる。玄関正面の下地窓(土壁の下地を格子のように見せた開口部)は、現在では茶室や料亭でしか見られない意匠だが、昔は日本家屋の玄関など、来客を意識した場所によく見かけた窓である。土壁が一般的だった時代の風流な設えと言える。

この家の中で特筆すべき部分として建物南西角の井戸がある。井戸は側面に漆喰装飾のある手の込んだ造りとなっていて、「昭和九年五月日成」と文字が刻まれている。川島家は昭二氏の曽祖父の代からこの地に住んでおり、井戸は染色業をしていた時代に造ったものとのことである。東村山を含む狭山丘陵一帯は村山絣で知られるように機織が盛んで、大正期まで地域の主要な産業であった。その後、地域の織物業は機械化の波に乗ることなく、衰退したと言われている。川島家もこの家に建て替えた時には既に染色業は行っておらず、井戸を残して建物を新築した。建物が井戸に対して斜めになっているのはそのためで、井戸だけが、往時の様子を今に伝えている。

母屋の中に入ると予想外の空間となっていた。玄関の天井が無いのである。続き間も同様で、仏間と客間の下がり壁も外しているので、16畳の大空間ができあがっていた。天井は雨漏れ等による染みや剥がれが随所にあったが、今回の改装で張り替えるこができなかったため、思い切って撤去したそうだ。

母屋の中に入ると予想外の空間となっていた。玄関の天井が無いのである。続き間も同様で、仏間と客間の下がり壁も外しているので、16畳の大空間ができあがっていた。天井は雨漏れ等による染みや剥がれが随所にあったが、今回の改装で張り替えるこができなかったため、思い切って撤去したそうだ。

天井は構造部ではないため、無くても風雨をしのぐことができることから、昔の民家も天井がない時代が長く続いたが、17世紀頃には畳を敷いた座敷に天井が張られるようになったと言われている。百才のように床の間を設え、長押を廻した接客空間に天井が無いことは、時代の流れからすると違和感がある。しかしながら、昔と同様に天井に予算がかけられない状況であったことを踏まえると、この方法も一つの解であることがわかる。天井を外したことによって明らかになることもあるので見てみよう。

日本の木造建築では木の使い方に気を遣う文化があり、木を「見せる」のか「見せない」のかは、大きな問題であった。見せる場合は材料を吟味し、そして表面を鉋仕上げて、見た目だけでなく触っても支障の無いようにした。この状態を「化粧」と言い、天井を撤去して本来見せない小屋裏を表にするのは、家づくりの舞台裏を公開していることになる。

まず、見せるように作った場所から見てみよう。縁側の天井は当初のままの部分で、天井には垂木という四角い材料が303mm(1尺)間隔で架けられている。この部材は勾配天井を支える材で、室内側に見えるので「化粧垂木」という。垂木の上の板材は野地板と呼ばれるが、ここでも直接見えるので「化粧野地板」となる。共に鉋がかかった材で節の有無にも気を遣っている。

右上下と左下:続き間の小屋裏(右上が弊串)、左上:広縁の天井(化粧垂木と化粧野地板)

座敷の中に入り上を見上げると、広縁との違いがわかるだろう。小屋裏だった部分は、鉋がかかっていないのでザラザラしていて、樹皮が付いているものある。また、随所に刻印もあり「裏」の印象が強まるが、刻印には樹種や材質の情報が明記されているので、建築当時の仕様がわかり興味深い。「野地板 杉 耳付き 三等 三分 十尺」の印字では「野地板」は部位、「杉」は樹種、「耳付き 三等」は端部が皮付きで、角が丸まった節も多い材となる。「三分」は材の厚みのことで尺寸(計量法で1996年に契約や取引での使用が禁止された)の表記なので、メートル法では9mm、「十尺」は材の長さのことで、3m3cmとなる。ちなみ、丸みの大きい材や皮付き材は、流通と現場作業の両方に手間がかかることから、現在はほとんど出回っていない。このような味のある天井裏が見えるのも昭和までで、平成に入ると野地板も構造用合板の時代へと変化するのである。

棟木に添え付けられた棒は「弊串」と言いい、上棟時に工事の安全を祈願しこの場所に納められたものである。上等式の日付を串に記載することが通例となっており、建物の建築年を知る重要な手がかりとなることが多い。百才の母屋も弊串に年月日の記載があったので、建築年が特定できた。墨書の「昭和丗三年五月二十六日」の「丗」を読むことができず苦労したが、文京区文化財調査員の伊郷吉信氏から「十」が三つ並んでいることから「30」を示すことを教えて頂き、解読することができた。パソコンで「さんじゅう」を変換するとこの漢字が出るので驚いている。

玄関の天井裏に横架材として溝の彫られた材料が使われていることに気がつくだろう。これは別の場所で使われた鴨居を再利用した材(転用材)である。昨今では転用材の使用は手間がかかることから敬遠されがちだが、昭和時代は一般的に行われていた方法である。小屋裏には家づくりの表舞台に出てこない、ものづくりの知恵や慣習が詰まっている場所なのである。

百才の母屋のような日本家屋は一昔前まで数多く建てられた住宅だが、この手の古き良き日本家屋が街から姿を消しつつある。百才のように、空き家だった家屋が、地域の手によって再び息を吹き返したことは素晴らしいことである。建物が残っていれば、その魅力を次の世代が実際に体感することができる。この記事もその一助となれば幸いである。

【参考文献】

■『東村山市史 上・下巻』2003年/東村山市

■『民俗建築大辞典』2001年/日本民俗建築学会/柏書房